IL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO SOCIO-SANITARIO DELLA RUGGINOSA

ALCUNI DATI

Nella regione mediterranea si concentrano i migranti provenienti dal Nord

Africa e quelli provenienti dall’Africa sub-sahariana che, dopo aver

superato il deserto, confluiscono in Libia. La rischiosa e costosa traversata

del Mediterraneo li porta per lo più in Italia, meta relativamente

vicina e nella migliore posizione per chi voglia poi proseguire verso l’Europa

centrale e settentrionale[1]. Un flusso composto soprattutto da uomini (anche

se il numero di donne è in aumento dal 2014, così come il

numero dei minori) e prevalentemente compresi nella fascia di età

dai 18 ai 34 anni[2]; per quanto riguarda i Paesi originari, se il 2011,

anno della cosiddetta Emergenza Nord Africa (ENA), è caratterizzato

dalla prevalenza di migranti provenienti dalla Tunisia, i flussi verso l'Italia

degli anni successivi coinvolgono altri paesi, in primis la Nigeria, costantemente

al primo posto, seguita da Pakistan, Bangladesh, Mali, Gambia, Costa d’Avorio,

Guinea e Senegal[3].

Dal quadro generale emerge chiaramente come, dopo i primi sbarchi di massa

a Lampedusa nel 2008, rientrati in seguito alla stipula di accordi con la

Libia, il primo picco significativo di ingressi in Italia fu raggiunto nel

2011. Gli arrivi di quell’anno, però, restarono comunque ben

al di sotto delle dimensioni che si delinearono negli anni successivi. Dopo

una lieve flessione nel 2012, una netta ripresa si ebbe distintamente nel

2013. In seguito, dal 2014 in poi il numero degli arrivi e delle correlate

domande di protezione internazionale conobbe un incremento esponenziale:

nel 2014 si toccò la cifra di 170.100 ingressi, nel 2015 ci fu una

momentanea stabilizzazione, fino al nuovo picco record di 181.146 arrivi

nel 2016. Il trend di crescita sembrava confermarsi nel primo semestre 2017,

ma, con l’accordo raggiunto dal Governo italiano con il Governo di

Riconciliazione nazionale libico, nel semestre successivo gli arrivi subirono

una decisa contrazione[4]. Il dato è confermato dagli sbarchi del

2018, in netto calo rispetto al periodo precedente (-80,27% rispetto al

2017)[5].

Anche per quanto riguarda il caso locale della provincia di Grosseto, si

può affermare che i dati ricalchino il trend nazionale: iniziati

nel 2014, gli arrivi videro una notevole crescita e intensificazione negli

anni 2015 e 2016, una battuta d’arresto nel secondo semestre del 2017,

per poi diminuire fino a quasi scomparire nel 2018.

Fino alle recenti modifiche del Decreto Sicurezza del 2018 quando una persona straniera entrava in Italia, legalmente o meno, aveva il diritto a essere soccorsa e a ricevere una prima assistenza nelle aree di hotspot, allestite nei luoghi degli sbarchi[6]. Da qui i migranti che manifestassero l’intenzione di fare richiesta di protezione internazionale allo Stato italiano[7] erano accompagnati nei centri governativi di prima accoglienza, in primis nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei Centri di accoglienza (CDA) ma in caso di esaurimento posti anche in strutture temporanee di emergenza, i cosiddetti CAS (v. art. 11 D.Lgs. 142/2015).

In questi centri, oltre all'accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità che comportassero speciali misure di assistenza (suscettibili, come tali, di poter esitare in un riconoscimento della protezione umanitaria), si dava avvio alle necessarie procedure di identificazione e all’esame della domanda di asilo[8]. Per avviare l’iter burocratico il migrante doveva sottoporsi al fotosegnalamento presso la Questura e quindi, se privo di mezzi, rimanere in attesa dell’esito del procedimento presso una delle strutture territoriali del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR): tale rete di enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, realizzava in Italia progetti di accoglienza integrata destinati a richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, e minori stranieri non accompagnati, interagendo e cooperando con numerose realtà del terzo settore per organizzare la permanenza dei migranti sul territorio.

In provincia di Grosseto, dopo la conclusione nel 2012 dell’Emergenza Nord Africa, le strutture destinate a garantire tale percorso di accoglienza erano rimaste sostanzialmente immutate. Persistevano alcuni piccoli centri di prima accoglienza, ma mancava una struttura che potesse far fronte alle necessità dei primissimi momenti, oltre che consentire di effettuare rapidamente le pratiche sanitarie preliminari al fotosegnalamento. Allo stesso tempo, le stesse condizioni di salute dei migranti, spesso debilitati dal viaggio e dalle sue conseguenze, richiedevano interventi sanitari immediati e non differibili. Non esisteva, insomma, a Grosseto un luogo funzionale al compimento entro 72 ore dello screening sanitario, a individuare le eventuali vulnerabilità, a informare i migranti sul percorso burocratico che stavano per intraprendere, ad accertare la volontà degli stessi di richiedere la protezione internazionale e a individuare i potenziali candidati alla procedura di ricollocazione negli altri Stati membri. Un limite che emerse in maniera evidente nella primavera del 2014, con i nuovi arrivi di migranti, reindirizzati in Toscana dai centri di accoglienza siciliani.

A Grosseto il primo gruppo di 40 profughi, provenienti in gran parte da Ghana, Etiopia ed Eritrea, fu accolto nel marzo 2014 in un primo e temporaneo punto di accoglienza allestito ad hoc presso la palestra di Marina di Grosseto; una scelta provvisoria del Comune di Grosseto e della Protezione civile, non adeguata, però, a garantire gli step preliminari alle procedure di smistamento nei luoghi di seconda accoglienza. In quell’occasione si attivarono il Coeso-Società della salute per la fornitura dei pasti, la Asl 9 per le pratiche sanitarie e il Comune di Grosseto per la logistica, il tutto sotto la supervisione e il coordinamento della Prefettura grossetana. Seguirono altri arrivi, il numero totale si assestò sul centinaio, con il trasferimento di alcuni migranti a Follonica. Le difficoltà che accompagnarono quelle prime fasi misero in luce la necessità di far fronte all’emergenza con strumenti più adeguati.

Fu la Prefettura, in base a direttive comunitarie recepite in Italia con il d.lgs. 142/2015[9], ad attivarsi per individuare, tramite apposite convenzioni, un luogo adeguato per una struttura di prima accoglienza. Per iniziativa dell’allora Prefetto di Grosseto, Anna Maria Manzone, fu quindi stipulata una convenzione con il Coeso - Società della Salute dell’Area socio sanitaria grossetana[10], che dall’inizio dell’emergenza aveva iniziato a collaborare con gli enti pubblici e che già dal 2004 aveva uno sportello informativo destinato ai migranti. Nacque così il centro di prima accoglienza della Rugginosa, nell’ex asilo della frazione di Grosseto, posto ai margini della statale Aurelia Antica.

LA RUGGINOSA, PICCOLO ESPERIMENTO DI INTEGRAZIONE

In tutte le fasi sopra descritte spettava agli operatori dei centri di accoglienza,

coadiuvati da mediatori linguistico-culturali, informare i migranti sui

loro diritti e doveri e sulle procedure da seguire. Un compito complesso,

reso arduo dalla diffidenza dei migranti che li spinge talvolta a sfuggire

a norme che paiono mirare a uno stretto controllo sulla persona. I centri

di accoglienza come la Rugginosa non erano luoghi a carattere detentivo,

ma spazi aperti all’accoglienza da cui i migranti erano liberi di

allontanarsi spontaneamente e a Grosseto, inizialmente, il numero di quanti

lasciavano la struttura nei primissimi giorni era molto alto, soprattutto

fra coloro che, come gli eritrei, consideravano l’Italia solo come

la prima tappa di un viaggio molto più lungo. Gli allontanamenti

volontari dalla Rugginosa, però, cominciarono a calare dal 2017 in

poi: grazie all'accresciuta capacità di comunicare con i migranti,

seppur nel breve tempo trascorso nel centro (di solito circa tre giorni),

gli operatori riuscirono via via a convincerne un numero crescente a presentare

richiesta di asilo e a fermarsi in provincia di Grosseto per attenderne

l’esito, sottraendoli a possibili percorsi di illegalità.

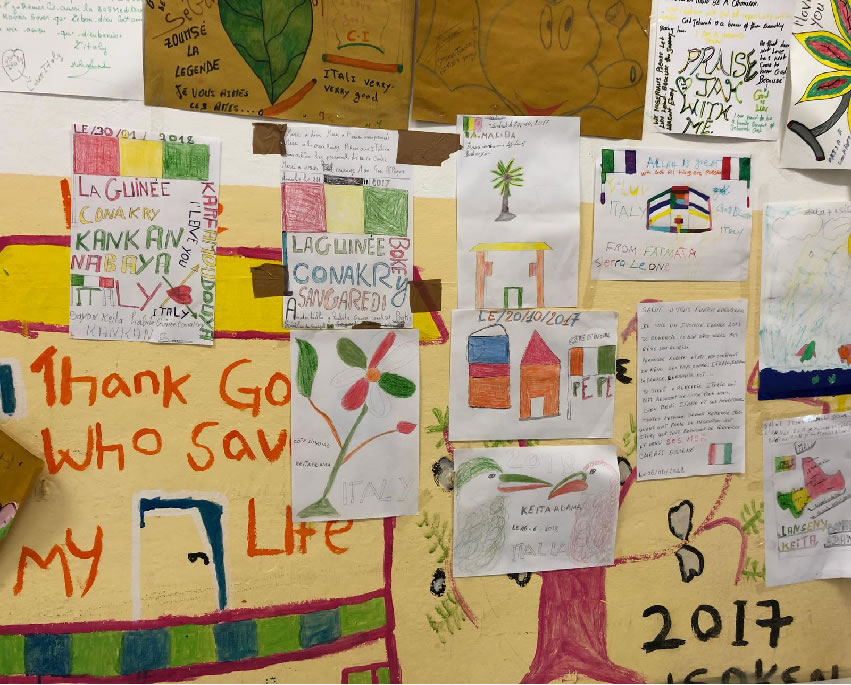

I messaggi e dei disegni dei migranti transitati nel centro sono strumento

di questa storia e al tempo stesso testimonianza: chi partiva dal centro

dopo la sua breve permanenza, lasciava una traccia, un messaggio a chi

sarebbe seguito e presto il gesto viene emulato e ripetuto, in una sorta

di passaggio del testimone utile a trasmettere fiducia negli operatori

e speranza nel futuro.

Via via, quindi, grazie al contatto umano instauratosi, il centro della

Rugginosa assunse progressivamente il valore di un piccolo esperimento

di integrazione. Un ruolo chiave ebbe la trasformazione stessa dell’edificio,

progressivamente adattato alle esigenze della vita quotidiana e alla condivisione

di spazi e tempi fra gli operatori e gli “ospiti” della struttura,

che venivano coinvolti nella sua gestione. Un aspetto cruciale, del resto,

era proprio quello del controllo dei lunghi tempi dell’attesa, complicati

dall’inattività e dall’incertezza che li contraddistinguevano.

Le attività pratiche, le prime lezioni di italiano, il dialogo

con i mediatori, che approdava di solito nel racconto della propria storia,

fecero parte quindi di un insieme di azioni messe in campo per riempire

le lunghe giornate e, allo stesso tempo, migliorare l’instaurarsi

di quelle prime relazioni umane che sono alla base dell’accoglienza

e dell’integrazione.

Fra le iniziative finalizzate all’apertura del dialogo, nel tempo,

prese piede alla Rugginosa la consuetudine al disegno, all’attività

artistica come espressione dei sentimenti e delle emozioni contrastanti.

Il disegno, la narrazione per immagini o il semplice gesto del “creare

insieme”, diventarono allora un canale di espressione immediato,

libero dai vincoli linguistici e comunicativi. Nel corso degli anni i

migranti della Rugginosa hanno realizzato, ciascuno secondo le proprie

capacità, disegni o opere più complesse, dai murales alle

incisioni con la tecnica dell’aerografo, dalle semplici impronte

delle mani che i più piccoli lasciano sul foglio, più un

gioco che non una intenzione narrativa, ai collage che gli adolescenti

realizzano ritagliando dalle riviste fotografie di famiglie sorridenti,

macchine sportive, tavole imbandite con frasi semplici e incisive a ribadire

il messaggio “In future”. I disegni si sono accumulati, grazie alla cura e all’attenzione degli operatori, che

col semplice gesto di apporvi la datazione hanno posto le basi per la

loro comprensione e valorizzazione, facendo sì che dei migranti

transitati dalla Rugginosa rimangano oggi non soltanto i database ufficiali

o le statistiche ma anche tracce materiali personali, frutto diretto di

quei primi momenti di incontro con la realtà italiana.

NOTE:

[1] www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614194/IPOL_STU(2017)614194(ANN03)_EN.pdf

[2] Una conseguenza del cosiddetto “effetto migrante sano”

(Costa 1990, Parkin 1992), una forma di autoselezione all’origine

in base a cui decide di emigrare solo chi è in buone condizioni

di salute, e fra gli individui di una famiglia o una comunità spesso

i giovani uomini, considerati più in forze e, quindi, maggiormente

in grado di affrontare il viaggio.

[3] Cfr. ad esempio, per il 2016, l’annuario statistico del Ministero

dell’Interno all’indirizzo http://ucs.interno.gov.it/FILES/AllegatiPag/1263/Immigrazione_e_asilo_ed_2016.pdf

[4] www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/006/INTERO.pdf

[5] Si cfr. per il dato aggiornato a fine novembre 2018, il cruscotto

statistico reperibile al sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_statistico_giornaliero_26-11-2018.pdf

[6] In base agli impegni assunti dallo Stato italiano nell'ambito dell'Agenda

europea sulla migrazione nel 2015.

[7] Fatta eccezione per coloro che sono ritenuti pericolosi per l'ordine

e la sicurezza pubblica, trattenuti in apposite sezioni dei Centri di

permanenza per i rimpatri (ex CIE).

[8] Per chiarirne sommariamente i cardini, si deve innanzitutto far riferimento

all’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, che dichiara

che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione

italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo

le condizioni stabilite dalla legge.” La norma è interpretata

dalla giurisprudenza come il diritto dello straniero di accedere al territorio

dello Stato italiano al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento

dello status di rifugiato politico, definito per effetto dell’art.

1 della Convenzione di Ginevra del 1951 (ratificata dall’Italia

con la legge n. 722 del 1954) quale persona che si trova al di fuori del

paese in cui possiede la cittadinanza e che non vi vuole rientrare per

il fondato timore di subire persecuzioni per motivi di razza, religione,

nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione

politica. L’idoneità alla protezione internazionale consente

in Italia l’accesso a due forme di protezione distinte: l’asilo

politico vero e proprio e la protezione sussidiaria (regolamentate dal

dlgs 251/2007, poi modificato dal dlgs 18/2014); la seconda è rivolta

a coloro che non possiedono i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati

(ad esempio perché non sono in grado di produrre la documentazione

comprovante il loro status), ma nei cui confronti esistono fondati motivi

di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine, correrebbero “un

rischio effettivo di subire un grave danno”. La complessità

delle situazioni individuali dei migranti, però, suggerì

anche la necessità da parte delle organizzazioni internazionali

e dei governi di prevedere nuove forme di tutela, come la protezione umanitaria

(regolata in Italia dal dlgs 286/1998 e dal dlgs 25/2008 e recentemente

abrogata dal cosiddetto “Decreto sicurezza” del 2018). Infatti,

il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non potevano essere adottati

se ricorrevano “seri motivi”, ad esempio, di salute o di età,

oppure in caso di vittime di situazioni di grave instabilità politica,

di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani,

vittime di carestie o disastri ambientali o naturali, o in caso di cittadini

stranieri che non è possibile espellere perché potrebbero

essere oggetto di persecuzione o vittime di sfruttamento lavorativo o

di tratta. Per comprendere concretamente come queste norme impattino sulla

realtà quotidiana dei migranti e degli operatori dei centri d'accoglienza,

però, è necessario considerare che l'esame di tali istanze

ha tempi molto lunghi, mentre i migranti hanno necessità pratiche

immediate cui lo Stato italiano si incaricava finora di sopperire fino

a quando la Commissione Territoriale competente, dopo apposita audizione,

avesse concesso o meno la protezione richiesta. Attualmente, invece, le

nuove norme escludono dall’ambito di applicazione dei servizi della

rete SPRAR i richiedenti asilo (ossia gli stranieri che hanno presentato

una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora

stata adottata una decisione definitiva).

[9] Le direttive comunitarie, recepite in Italia dal decreto legislativo

142/2015, infatti, assegnano ai Prefetti un ruolo chiave nell’organizzazione

delle strutture di prima e seconda accoglienza: l’art. 11 recita

che, “nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità

di posti” all’interno delle strutture governative di prima

accoglienza (quali CAS e CARA), è la Prefettura a disporre l’accoglienza

in strutture temporanee appositamente allestite, individuate sul territorio

e gestite secondo l’affidamento dei contratti pubblici.

[10] Il Coeso è un consorzio che riunisce i Comuni di Grosseto,

Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada

e Scansano con l’Azienda sanitaria locale.